TOP > MTC同期を用いて他ソフトやMTRなどと連携するには?

MTCとは「MidiTimeCode」の略です。MIDI信号の特性を用いて、マスターとなるMTC対応機器(ソフト)のコントロールを、スレーブに位置づけてマスターと接続した他のMTC対応機器やソフトに連動させられるようになります。MTCの信号を送受信するためのMIDIポートや、オーディオインターフェースなど、対応機器やソフト、構築する形に合わせて複数必要になりますので、MIDIインターフェースをお持ちで無い場合、仮想MIDIドライバ「MidiYoke」などを用いて、複数のMIDIポートを増設する必要があり、オーディオインターフェースが足りなければ、PC備え付けのサウンドデバイスや新規導入も含めて揃える必要があります。ここでは、後述のケースを想定し、これに必要な機材が揃っていることを前提に書かせていただきます。また、DTM初心者の方がMTC同期を用いた環境を構築されたいとは考えにくいので、MIDI信号の流れを理解されていらっしゃる方向けの内容として掲載させていただきます。

*1.MusicStudioは、MTC同期による動作は「マスターでのみ完全に動作」しますが、スレーブでの動作には不完全と仕様書にも記載されております。もし、MIDIキーボードのコントロール機能や他の機器(ソフト)のコントロール機能をマスターとして、MusicStudioをスレーブとして追従させたい場合、正常に動作するかはやってみないとわからず、やって動いたとしても、継続的に正常な状態を維持できるか不明です。なるべくMusicStudioがマスターとなるように機材の接続設計を修正して下さい。

*2.ここでは、MusicStudioシリーズのバージョンに関係なく「MSI」と表記します(MSI v1.24想定、MSPではデバイス制限によりできないと思われますので注意)。ほとんど共通しておりますのでお使いのバージョンに置き換えて参照ください。

*3.VSTiだけを外部ソフトに任せたい場合はMTC同期関連は関係ありません。VSTiを読み込むソフトが使うオーディオデバイスとMIDIポートを割り当ててあげて、そのMIDIポートとMSIが使うMIDIポートを結線すれば、MSIから外部音源と同じように使うことができるようになり、MIDIポートを通してMSIの外部のソフトのVSTiを操作する形になりますので、インストゥルメントマップの割り当てなどもできるようになります。その場合、MSIの使うオーディオデバイスとは別のところから音が出てくることになりますので、レコーディングする前にオーディオデバイス同士を、ミキサーを使って並列にライン結線したり、直列でライン結線する必要があります。さらに弊害として、プラグイン音源のメリットであるPC内部完結(オフラインミックスを用いたオケ録り)ができなくなるという手軽さが失われます。もっとも、ハードシンセなども使用されている方はほとんど気にされませんが、一応、ここに補足をさせていただきます。

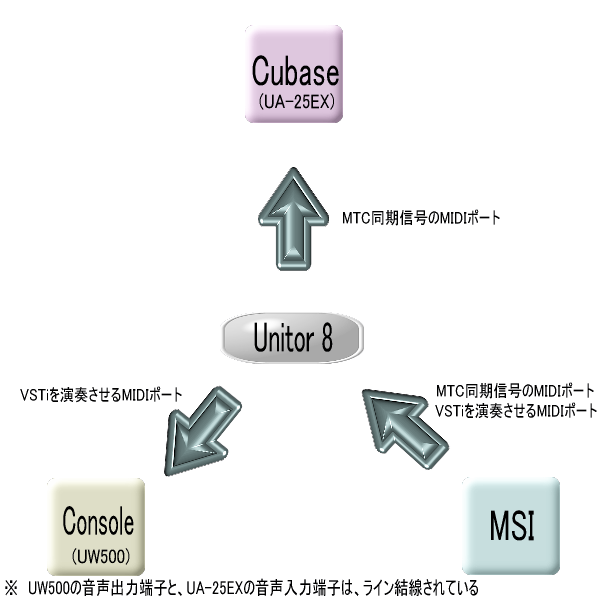

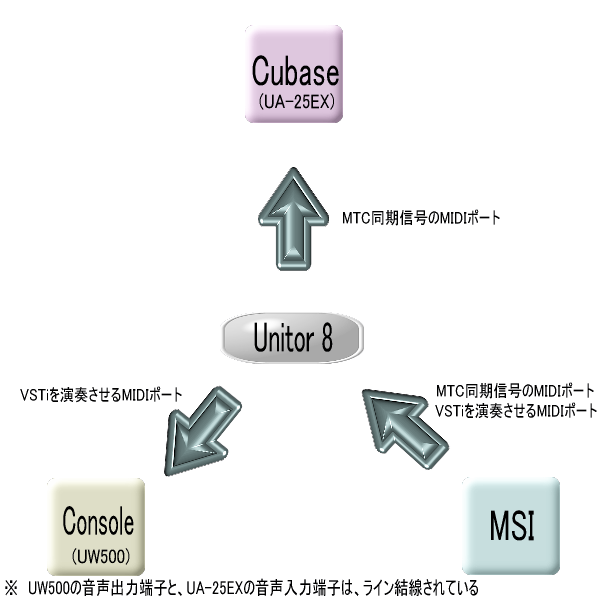

MSIのコントロールをCubaseとConsoleに連動させて「MSIで打ち込んだMIDIを、Consoleで読み込んでいるVSTiに音を出させて、Cubaseで録音をする」というケースを想定して書かせていただきます。

使用する機材やソフトは次になります。

○ MIDI信号の流れ

|

○ ソフト

Music Studio Independence v1.24(Audioを使わないのでMIDIモードにして使う)

Steinberg Cubase 5 (スレーブ、レコーディング用)

Console (VSTi音源読み込み用)

○ MIDIインターフェース

E-Magic Unitor8(MIDI 8in8out)

○ Audioインターフェース

Roland UA-25EX (Cubase録音用)

YAMAHA UW500(Console再生用)

○ 使用PC

Core2Duo E8400(3.15Ghz)

RAM 2G

OS WinXP(クラシック表示)

常駐ソフト 無し

(この環境で快適に使用していますので、PCスペックなどの基準にしてください。)

|

見づらいので恐縮ですが、MIDI信号の流れはこのようになります。MSIで使用しないMIDIポートはすべて、MSIのMIDIデバイスの設定で無効にしております。いちいちMSIが不必要なMIDIポートを読み込まない設定にしなくても良さそうな気もしますが、今後の楽曲製作環境の変化に伴って何かしらの設定変更を行なう際や、何かの設定を変更する際などに、誤ってMIDIポートが競合してしまうのを避けるための安全処置という意味で、一応行なっています。Audioデバイスは、二台ともメーカーのASIOドライバを使用しています。ミキサーを使用して、UW500から出た音をUA-25EXに入るようにラインセッティングしています。また、複数のソフトを同時に起動して一台のAudioインターフェースを扱おうとすると、ドライバの関係でどちらかのソフトが不具合を起こすであろうことが予想されるので、録音するソフト用のデバイスとVSTiを扱うソフトそれぞれに用意する必要がありますが、楽曲製作用途向けとして販売されているAudioインターフェースが複数無いときは、PC備え付けのサウンドデバイスにAsio4ALLのような汎用のASIOドライバを設定することで代用します。お使いの環境に導入されている機材を、上図のこれらと置き換えてセッティングしてください。もしかしたら、この上図を見てお気づきの方がいらっしゃるかもしれませんが、このケースではConsoleで使うUW500から一旦音を出して、Cubaseで使うUA-25EXで録音する形になりますので、ConsoleとUW500が外部音源と同じ扱いになります(VSTiにインストゥルメントマップデータの割り当てという、MSIだけではできなかったことができるようになります)。ですので、現在の状況がMSIで打ち込みから録音までできて、メインでお使いのVSTiがMSIで使えているのなら、そもそもこんな面倒なことをする必要はない、ということを補足させていただき、あくまでも、MSIで録音ができない、とか、VST音源をどうしても使いたいけどMSIでは使えない場合の対処法として参考にしてください。

文字にするとちょっと複雑になってしまいますが、図にするとこのようにシンプルになりますので、作業を進めながら省ける点や補足する点を見極めていただければと思います。

それでは、各ソフトの設定を行ないます。MTRなど機材の場合は、製品マニュアルを確認しながら内容を置き換えて参考にしてください(主にフレーム合わせやマスター/スレーブのくらいだったと思います)。

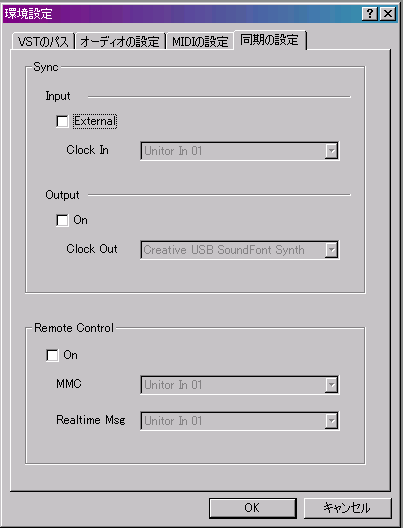

○ MSI側の設定

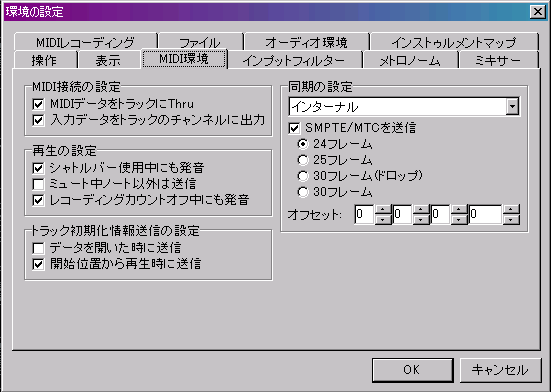

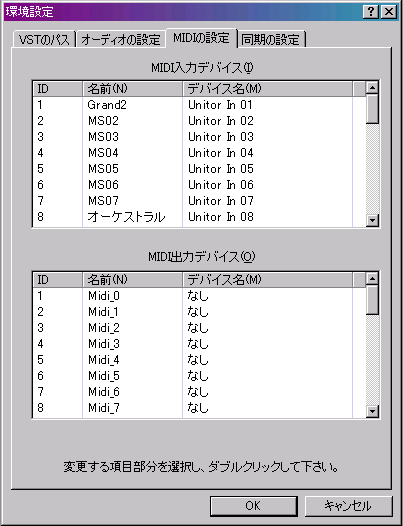

1.メニュー → セットアップ → 環境の設定 → MIDI環境タブ を開きます。

この中の「同期の設定」を上の画像のようにします。各項目の内容は次のとおりです。

・インターナル/エクスターナル

マスター/スレーブの切り替え設定になります。MSIはマスターのみ完全動作ですので「インターナル」に合わせます。「エクスターナル」での動作に関しては不明。

・SMPTE/MTCを送信

指定MIDIポートから同期信号を送信するか?の設定になります。同期するのでチェックを必ず入れてください(同期しないのであれば外す)。

・フレーム(24、25、30ドロップ、30)

同期信号のフレーム数です。他ソフト、他機材との共通の値を選択します。ここで、この値が"24"であれば、同期させる他機材やソフトも同じ"24"にする必要があります(フレーム自動検出機能のある機材/ソフトを除く)。

オフセットはMSIのオーディオレコーディングウィンドウのカウントオフセットとほぼ同義ですので省きます。

設定が終わったら、「OK」を押して次へ。

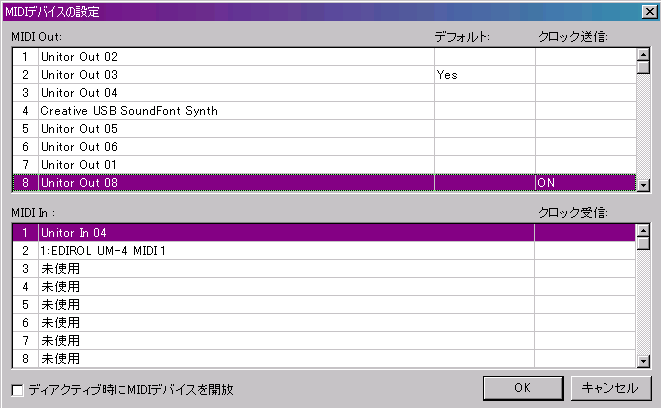

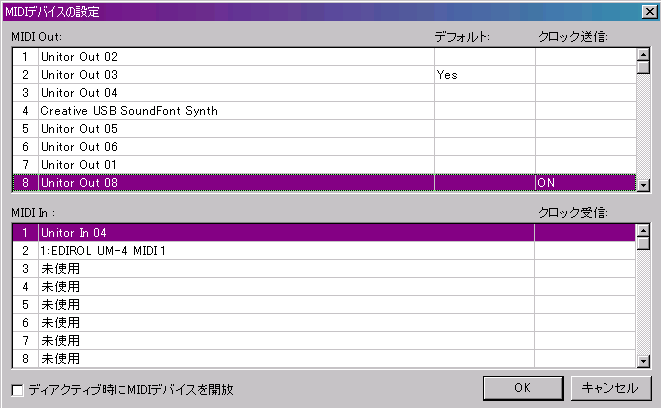

2.メニュー → セットアップ → MIDIデバイスの設定 を開きます。

*画像では「Unitor Out」になっていますが、お使いの環境によって変わりますので、内容置き換えてください。

「MIDI Out」側のMTC信号を送信するMIDIポートを設定します。今回はMSIは送信だけが必要なので、MIDI Inはこのままでかまいません。送信するポートの「クロック送信」欄をマウスでクリックすると、上の画像のように「ON」になりますので、任意のポートを送信ポートに設定してください。

*ディアクティブ時にMIDIデバイスを開放

マスターであるMSIのウィンドウがタスクバーに格納状態であったり、スレーブである他のソフトが最前面に来ている時に、MSIが占有しているMIDIデバイスを開放するかのON/OFFになります。MTC同期中にMSIを再生しながらスレーブとして動かしている他のソフトを表示してパラメータを弄ったりすることは度々ありますが、チェックを入れてしまっていると、MSIは占有している全てのMIDIポートを開放してしまうので、MSIの再生が停止して、スレーブ側と同期が切れる、即ちレコーディングができなくなってしまいます。同期させる時は必ずチェックを外しましょう。

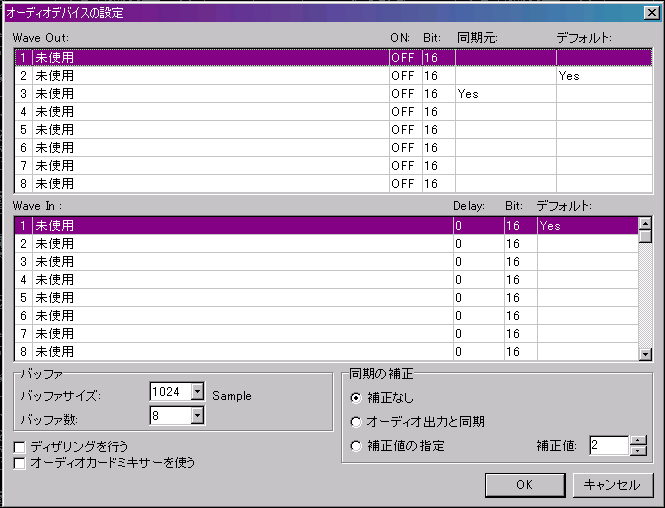

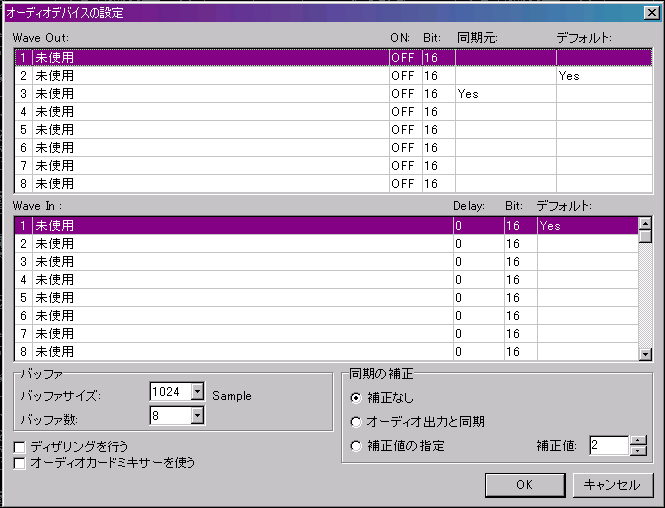

3.メニュー → セットアップ → オーディオデバイスの設定 を開きます。

この記事のケースでは、レコーディングの役割をMSI外部のソフトに委託する形になりますので、オーディオデバイスの競合を防止するために、MSIがオーディオデバイスに干渉しない設定、つまり、すべてのオーディオデバイスをこの画像のように「未使用」にします。もし、VSTプラグインだけを外部ソフトに委託する形で、打ち込みとレコーディングはMSIが行なうのであれば、委託先のソフトが使うオーディオデバイスだけ設定を外します(「未使用」にします)。

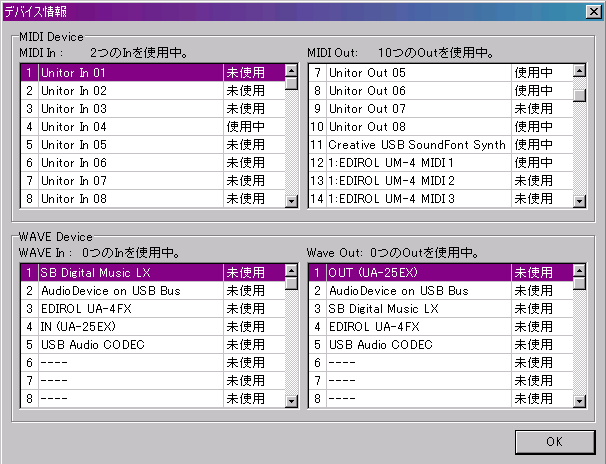

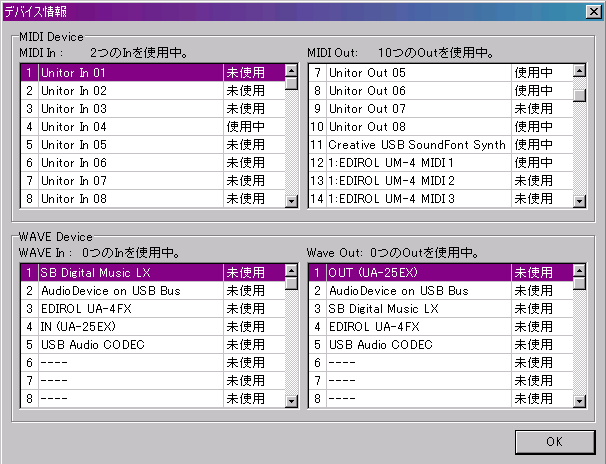

ここまで終わりましたら、メニュー → ヘルプ → デバイス情報 を開きます。

ここで、MSIが占有しているMIDIデバイスとポート、オーディオデバイスを確認します。レコーディング環境を外部ソフトにする場合は、「Wave

Device」側の全てが上画像のように、漏れなく「未使用」となっていることを確認します。

MSIの設定はこれで完了です。次に、Cubaseの設定に入りますが、一旦MSIを終了させてください。

○ Cubase側の設定

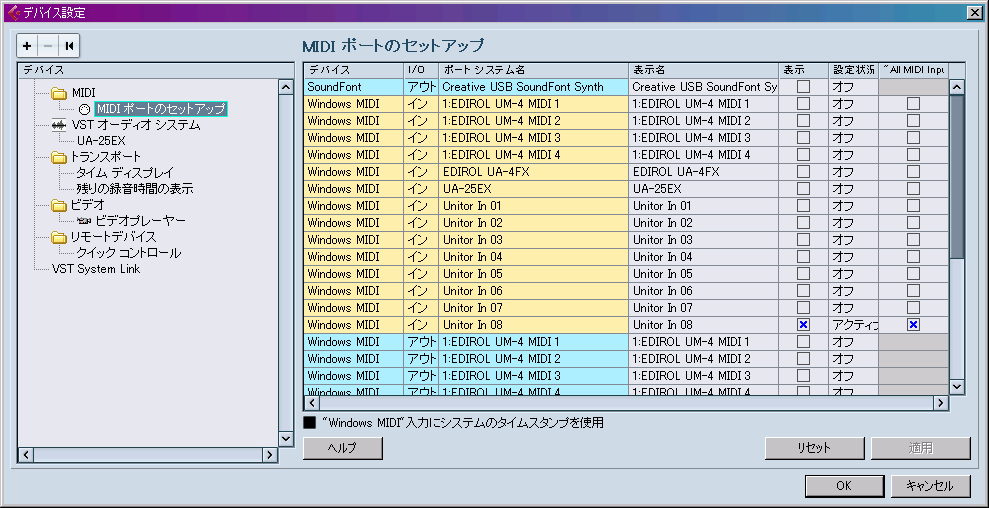

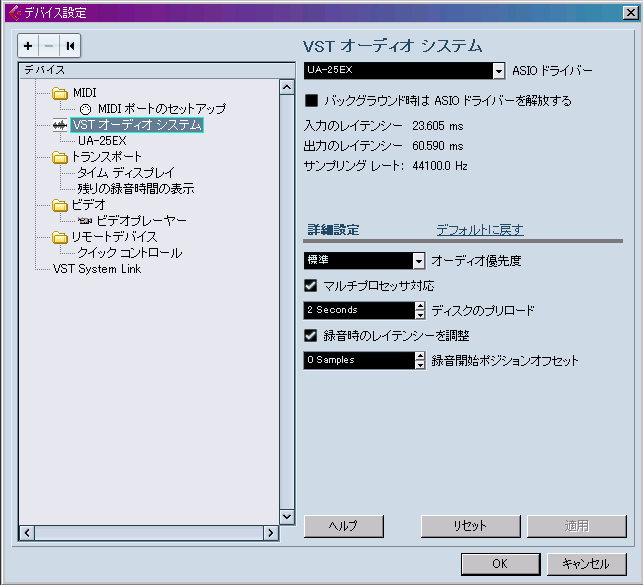

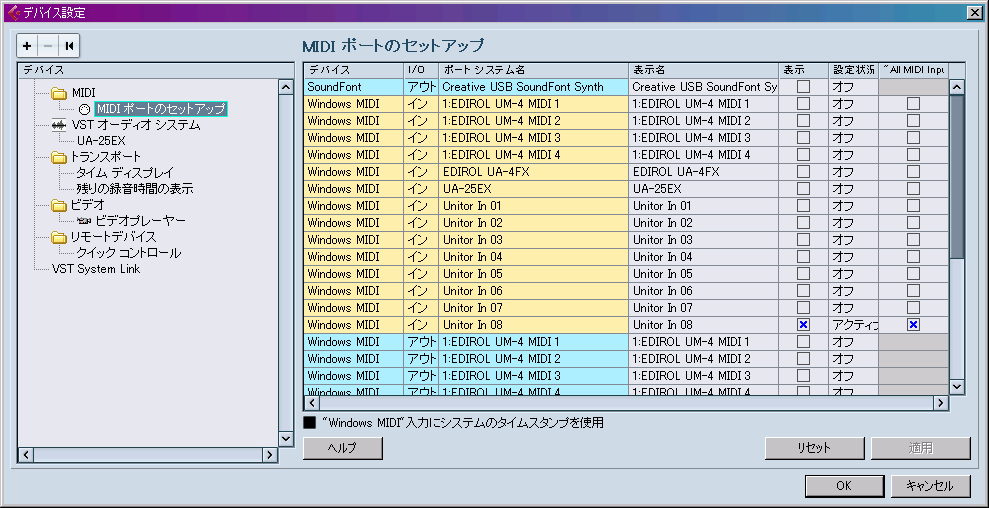

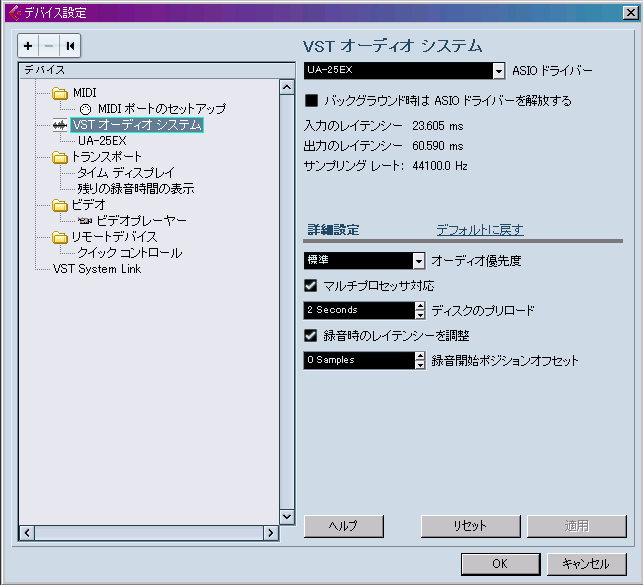

1.メニュー → デバイス → デバイス設定 を開きます。

まず最初に、「MIDIポートのセットアップ」を表示します。MSIで設定したSMPTE/MTCを送信するMIDI outポートと結線しているMIDI inポートだけを、上図と同じようにアクティブにして、MTCクロックをMSIから受け取れるようにします。次に「VST

オーディオシステム」をクリックします。

「VSTオーディオシステム」では、MSIが占有しないようにしたオーディオデバイスを、Cubaseの録音用デバイスとして割り当てます。上図ではUA-25EXを割り当てています。同じく、Asioドライバの設定も必要であれば行なってください。

完了したら「OK」を押してウィンドウを閉じます。

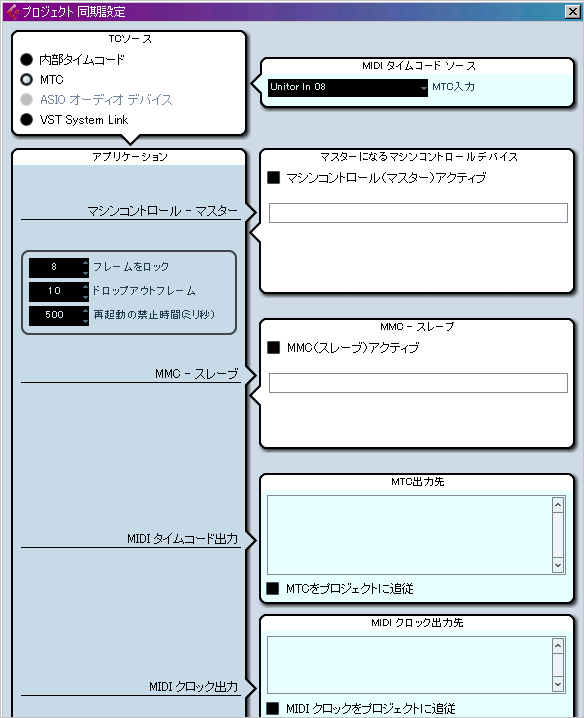

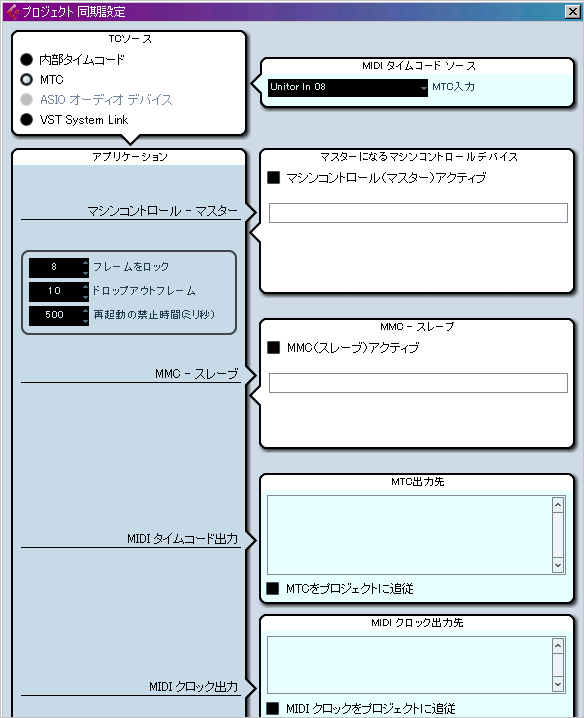

2.メニュー → トランスポート → プロジェクト同期設定 を開きます。

|

プロジェクトの同期設定ウィンドウを開きましたら、「TCソース」では「MTC」を選択して、MSIから送信される「MTC」を同期する信号として設定します。

次に、「MIDI タイムコードソース」では、MSIのMTCを送信するMIDI outポートと結線しているMIDI inポートを指定します。左図の場合では、MSIで設定したMTC送信ポートと接続しているのは「Unitor8」の八番目のMIDI

inポートですので、「Unitor in 08」を選択しています。

「アプリケーション」は環境に合わせて任意で調整してください。

これ以外の項目は、MTC以外の方法による同期の設定や、Cubaseをマスターとして動かす時の設定になりますので、全て無効の状態になっていることを確認したら、「OK」を押して設定を反映してウィンドウを閉じます。 |

3.メニュー → トランスポート → 外部のシンク信号に同期 T をクリックします(またはトランスポートパネルのSYNCボタンをクリックします)。

*トランスポートパネルの表示設定により、上図と差異がある場合は、クロック同期関連の部分を表示する設定に変更してください。

上のトランスポートパネルの画像の「 □ > ● 」の並びの横に「SYNC」という表示がありますが、これをクリックしても「外部のシンク信号に同期」のON/OFFができます。これをONにして、「待機」の文字を表示させてください。「待機」の文字が表示されると、Cubaseでこれまでに設定したMIDIポートを使用してマスター側からのMTC信号を受信してスレーブ処理するようになり、マスター側の動きに合わせるようになります。

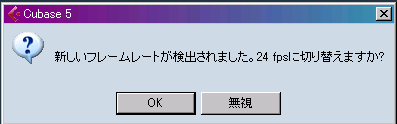

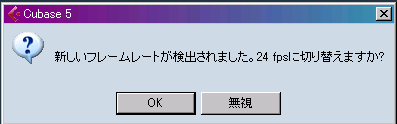

さて、ここまで終わりましたら、ここまでのCubaseで設定した内容が確実に反映されるように一旦終了して、再びMSIを起動します。MSIの動作モードが「MIDI」になっていることを確認したら、Cubaseも起動してください。Cubaseはトランスポートパネルの「SYNC」が「待機」状態になっていることを確認、MSIでは「MIDI」モードになっていることを確認して、MSIを再生させます。Cubaseの現在のプロジェクトで新しいフレームのMTC信号を受け取ると、次のウィンドウが表示されます。

CubaseはMTCの信号のフレーム数を自動検出します。新規プロジェクトや既存プロジェクトで、今まで受信していたフレーム数とは異なるフレーム数の信号を検出すると、上図のウィンドウが表示され、新しいフレームに切り替えるかどうかを聞いてきますので、OKを押してマスター側とフレームを合わせます(MTRなどで自動検出機能が無い場合は、手動設定で双方のフレーム数を合わせてください)。

*Cubaseで設定しているテンポがデフォルトなので小節数にズレは生じるが、時間(Cubaseでは0:00:51:620、MSIでは00:00:51:14の部分)はMTCタイムラグ程度の差。

このフレーム合わせが終わりましたら、MSIとCubaseが同期しているかどうかを、MSIの再生ボタンや停止ボタンを操作して、Cubaseがしっかりと追従することを確認してください。若干のタイムラグは生じますが(時間にして、最大2.3秒程度)、MSIの操作がCubaseに反映されていれば同期設定は完了となります。使用するスレーブDAWの録音方法で作業を進めてください。

同期設定とはあまり関係が感じられなくなったのですが、Console側の設定に移ります。ここではConsoleですが、お使いのVSTiを読み込むラックソフトに置き換えてください。

○ Console側の設定

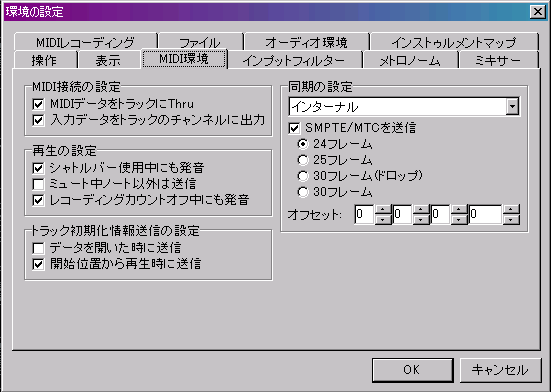

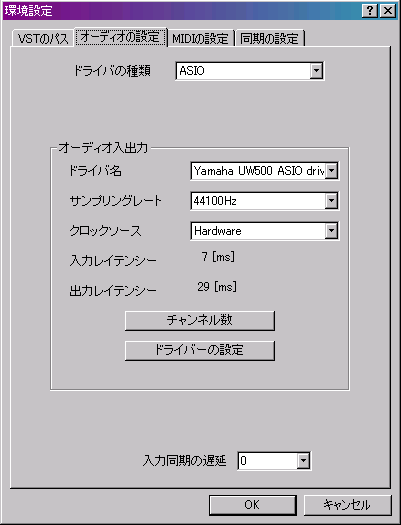

1.メニュー → 編集 → 環境設定 を開きます。

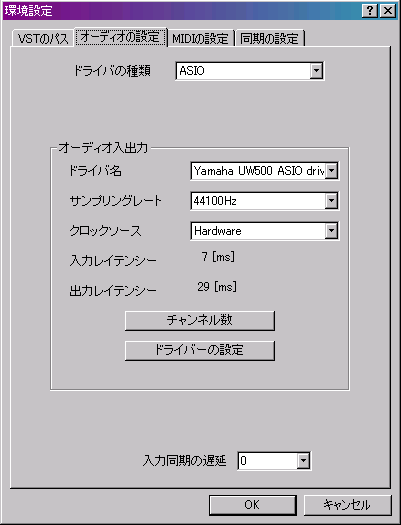

○オーディオの設定 タブ

|

「オーディオの設定」タブでは、CubaseやMSIで設定していないオーディオデバイスを指定します。もし、MSIやCubaseで指定しているデバイスを選択するとソフト間でコンフリクトを起こし、いずれかのソフトウェアがエラーを吐き出すなど不具合が生じますのでご注意ください。前述のように、DTM用途で用意しているオーディオデバイスが一台しかない場合、PC備え付けのサウンドデバイスがあれば、このデバイスを汎用ASIOドライバの「Asio4ALL」をインストールして割り当てることで、音質はDTM用途製品に比べると落ちますが、レイテンシーはAsioのそれになりますのでご検討ください。ASIOの設定やオーディオデバイスについて、これ以上の解説は省略します。 |

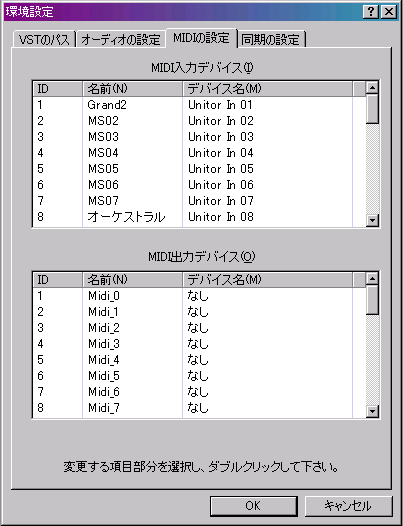

○ MIDIの設定 タブ

|

「MIDIの設定」タブでは、MIDI inデバイスのみ使用します。MSIでVSTi音源用に設定したMIDI outポートと結線しているMIDI inポートのみを選択し、それ以外のMIDIポートは左図のように「なし」の状態にします。 |

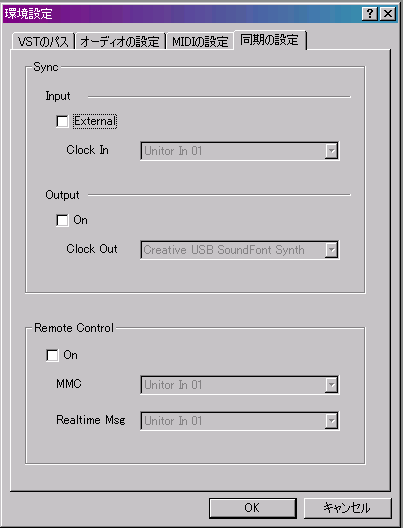

○ 同期の設定 タブ

|

ConsoleはVSTエフェクトも読み込めます。つまり、VSTiのサンプラーなどでクリーンギターの音色を読み込み、サンプラーからアンプシミュレーターのVSTエフェクトを通す場合、原理としては、生ギターにアンプを通すのと同じことを再現できます。あらかじめ、内臓ロムや波形として用意されているエレキ音色と比べて、発生した音に対してリアルタイムにエフェクトをかけられるので、微妙なニュアンスなど、打ち込みの段階での表現の幅が格段に上がります。そして、そのようなVSTエフェクトの中には、DAWのテンポとシンクしたエフェクトパターンを持つものがあります(ディレイエフェクタなどでよくあります)。Cubase用に設定したMTCポートとは別で、Console用のMTC同期用のポート設定を行なっていれば、ここでMSIからのMTCの信号を受け取る設定にすることで、MSIのテンポとConsoleのVSTプラグイン、Console自身が持つテンポ同期機能を稼動させられるようになります。単に打ち込んだノートをVSTiに演奏させるだけであれば、特に設定の必要はありません。リズム音源にテンポ同期の機能があるのですが、こう書いては何ですが、私はMTCによる同期にそれほど過大な期待はしておらず、使用するソフト間のコントロール系等だけ統制を図れれば良いと思っているので、Consoleでは左図のように設定していません。 |

2.オーディオインターフェースのラインセッティングを行ないます。

突然ですが、この時点でVSTiの音はどこから出力されますか?これは、今さっき上で設定したことなのでお分かりのことと思います。では、その音をレコーディングするにはどうすればよいでしょうか?この記事のケース通りであれば、MSIはMIDI信号を送るだけ、ConsoleはMSIからMIDI信号を受け取って、Consoleに設定したオーディオデバイスで音を出すだけ、CubaseはMSIのMIDI信号を受け取って追従して動きながら、Cubaseで設定したオーディオデバイスで録音するだけ、という状態になっています。ということは、VSTiを扱うオーディオデバイスと録音するオーディオデバイスは物理的に異なるので、二つのオーディオデバイスを物理的に結線する必要があります。繋げる端子に合わせてラインを繋げてください。

以上で、MSIをマスターにしたMTC同期による連携の為の設定が完了となります。MSIで何か打ち込んだノートを、Consoleで読み込んだVSTi音源で鳴らして音が出るかチェックし、それをMSIのコントロールに合わせてCubaseで録音できるかチェックしてみてください。また、複数のトラックに録音して、トラック間のテンポがズレていないかもチェックしてください。特に問題が起きなければ、環境の構築が完了となります。お疲れ様でした。

○ 終わりに

MusicStudioは、とにかくAudioI/F(のASIOドライバ、または、マルチチャンネルVSTiや複雑な構造のVSTiなども)との相性がシビアというのは以前から言われていることです。もし、新しく購入したAudioI/Fが(または、VSTiが)MusicStudioでは動かなかった場合、それがMusicStudioを諦めるしかない、という結論には必ずしもならないと私は考えています。

自分はMusicStudioのどこに一番の魅力を感じて使い続けてきたのか?を思い出してみてください。

ミキシングや音質などAudioの側に強烈な魅力を感じていらっしゃったなら…、大変申し訳ありません、前言撤回します||orz|||

ですが、打ち込みやすさなどMIDIの側であれば、この記事のように、MusicStudio以外のソフトと連携できる方法があるので、Audioの面だけ他に任せる、というのも十分に検討する価値はあると思います。

少しでも長くMusicStudioライフを楽しめることを願いつつ。